匠町(板挽町)の家体庫Ⅰ(公民館)

本家体の写真の背景に旧公民館が写っておりますが、この旧公民館は、老朽化が激しく、建て替えが当町の悲願でありました。

一昨年、当町の皆様、そして、地域の皆様・業者の皆様、そして、日光市の御援助を賜わりまして、旧公民館を解体、建替えることができ、十一月二日(土)、三日(日)には落成祝賀会も執り行うこともできました。誠に、ありがたく、厚く御礼申し上げます。

建て替えに当たりましては、まだ、当町だけ家体格納庫を有しておりませんでしたので、公民館に家体格納庫を併設いたすことになりました。

そこで、日光市の御指導を仰ぎながら、家体庫の内部が見られるようにガラス障子を付けたり、小休憩ができるようにベンチと坪庭を、また、シャッターには絵を描いてもらいました。

一度ご覧になってください。

平成十八年(2006)十二月十一日 匠町第一自治会

板挽町家体庫案内板文言

匠町(大工町)の家体庫Ⅱ(町内蔵・公民館)

この匠町は、②「町名改称の碑」にありますように、昭和37年(1962)の住居表示に関する法律が公布され、日光市においても昭和44年(1969)3月1日をもって、板挽町と大工町を統合して匠町と改めました。

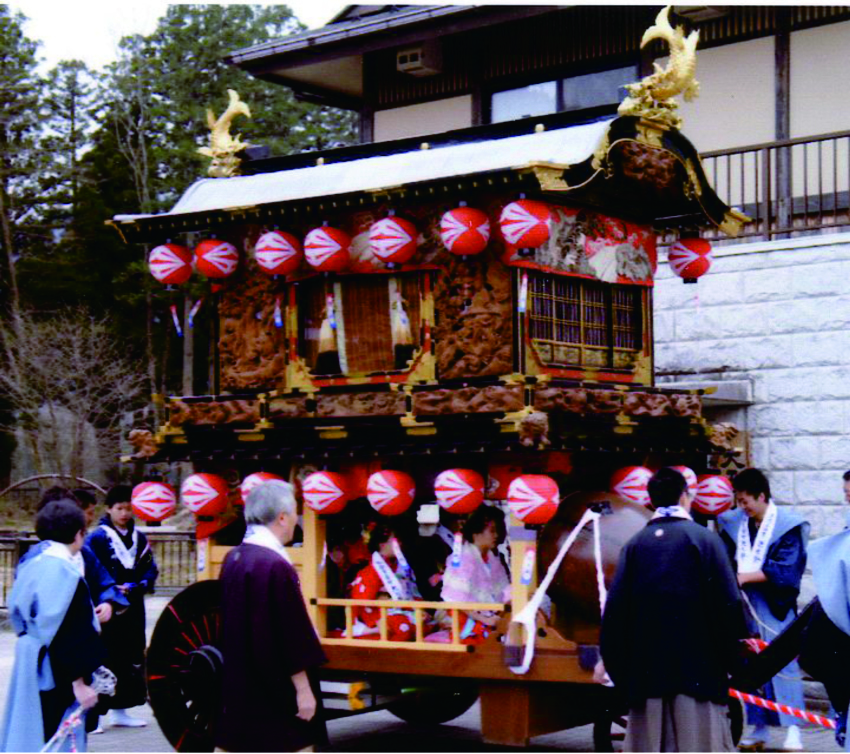

そこで、匠町は、本家体を3台(板挽町1台、大工町2台)も有する町となりました。ここで、大工町の本家体2台をご披露させていただきます。

≪上大工町本家体イベント出展に関する記録≫

栃木県は、平成3年から関西圏で県の宣伝を実施しておりました。その際、平成8年の大阪で行なわれる『マロニエ栃木フェスティバル』には、是非、【日光がイメージできる催し物にしたい】との意向がありました。そこで、移動・組立・解体・スケジュール調整などを勘案して、西町大工町(上大工町)の本家体にしたいと当時の大工町自治会長稲葉裕造氏に打診があり決まったそうです。

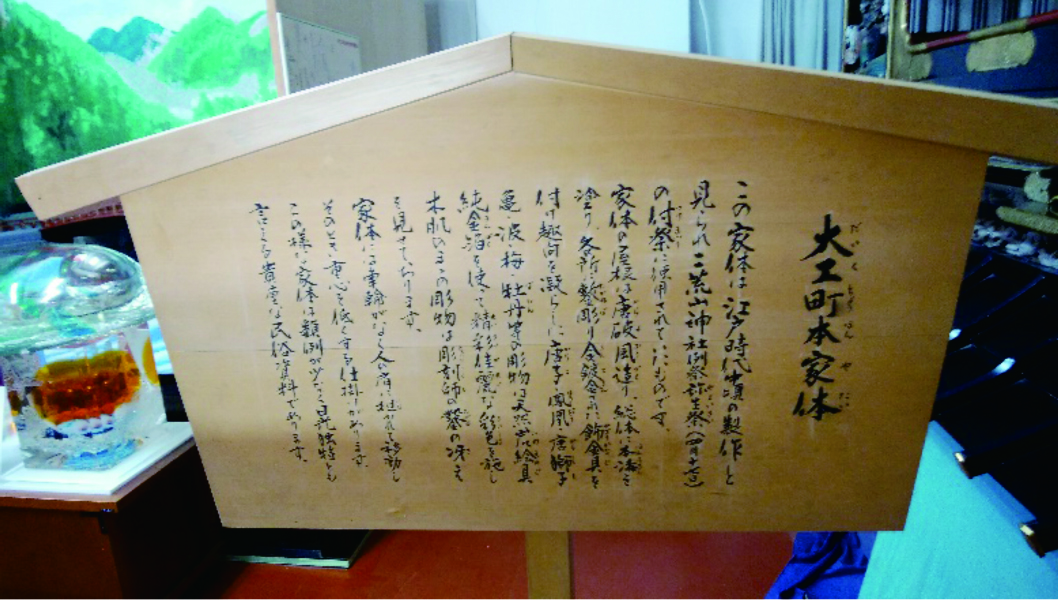

続いて、大工町(下大工町のもの)の本家体

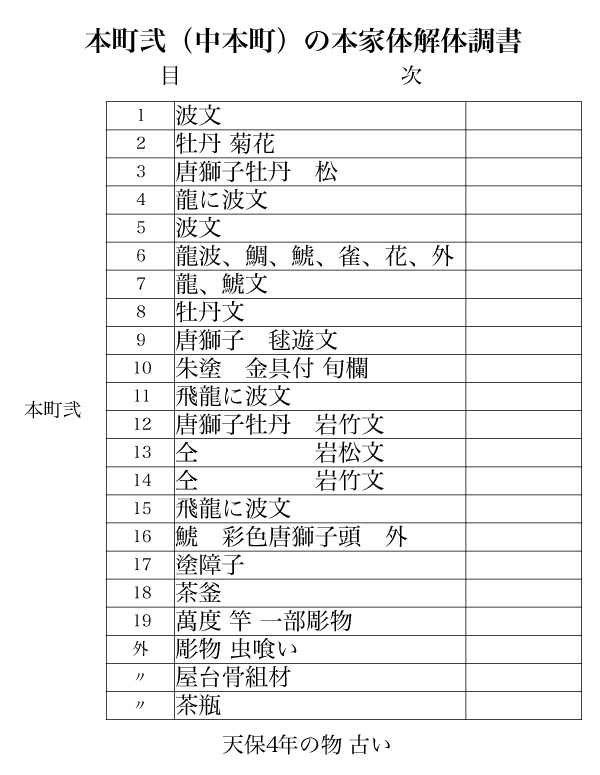

今は無き「本町(中本町)の本家体」の記録

画像の部

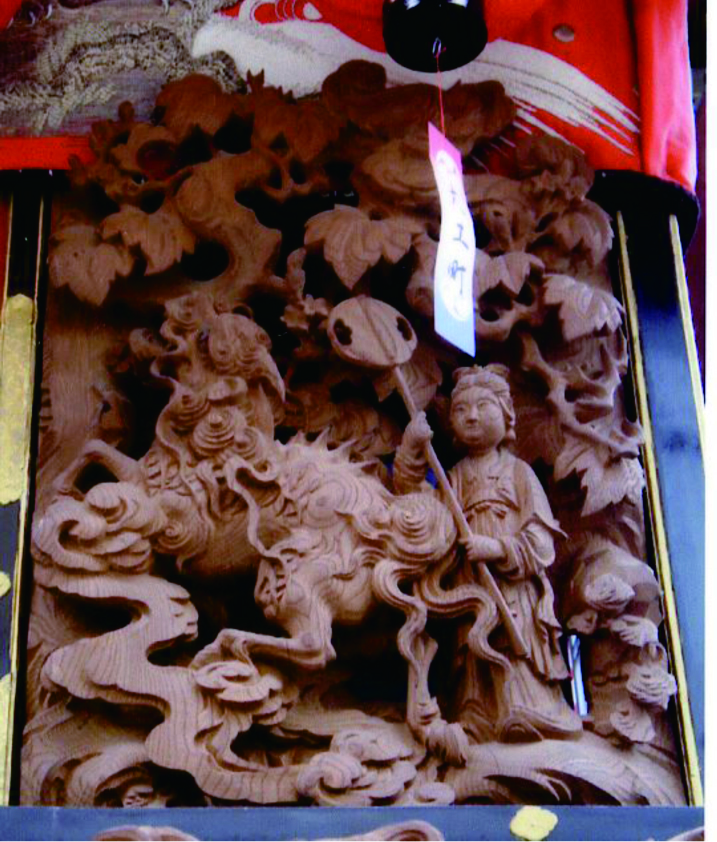

1.全体の画像

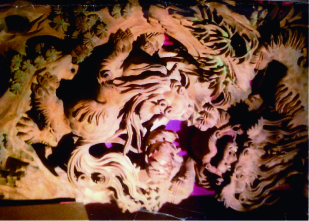

2.パーツ別の彫刻

素晴らしいので一度ご覧になられんことを・・・

3.文章記述

この本家体は、中本町の家体で、珍しい型式であるらしい。というのは、『四方破風造りの家体』といって、日光には他に類を見ない唯一のものだったそうです。

時代は、日光二荒山神社の銅鳥居が完成した年で、昭和4年の写真だそうです。丁度、某氏の父君が、日光市の「町会議員」に当選した年で、よく覚えているとのことでした。

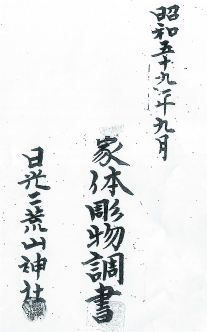

また、昭和54年(1979)に、日光二荒山神社の調査が入っていたようです。その時の“書類が貸し出し後、戻ってないとか、・・・”

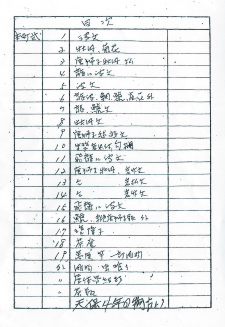

でも、表紙と手書きの中書きがありましたので、供します。

続いて、今は無き「本町(下本町)の本家体」の記録

-1024x695.jpg)

③.jpg)

日光東照宮300年祭時の記念写真「下本町の本家体」、こんな本家体が各町内にあったのでしょうか。今の花家体とは違いますので、昔の方たちの祭りに対する心意気が半端でなく素晴らしいナァー。感服仕切りです。

Copyright(C) 2020 日光西町観光ガイド. All Rights Reserved.